A leggere la storia del Duomo di Firenze si resta stupiti: sembra che lì si sia concentrata la creatività artistica italiana per due secoli. La visita alla cattedrale la racconta solo in parte perché nel lungo arco di tempo che corre dalla sua fondazione tanti capolavori sono stati “accantonati”, nel senso stretto del termine, in quello che è diventato nel 1891 il museo dell'Opera del Duomo.

La storia ha inizio nel 1296 con l'istituzione dell'Opera di Santa Maria del Fiore con la benedizione e posa della prima pietra. Creatura dei Fiorentini, curata dalle Arti e dalle istituzioni ecclesiastiche, affidata ai più grandi architetti del tempo: prima Arnolfo di Cambio, Giotto, Andrea Pisano, e poi avanti fino a Filippo Brunelleschi che la corona con la straordinaria e rivoluzionaria cupola.

Nel tempo la Signoria medicea acquistò una crescente ingerenza sulla gestione del Duomo tanto che nel 1587 Francesco I poté decidere di demolire la facciata arnolfiana per aggiornare la chiesa alla moda del tempo. Ma a sostituire quella gotica fu un trompe-l'oeil che solo nel 1887 venne eliminato a favore di una vera facciata architettonica che riprendeva e completava quella originale.

Anche gli interni del duomo sono stati rimaneggiati in modo impressionante, fortunatamente senza buttare via tutto: per esempio le cantorie scolpite da Donatello e Luca della Robbia sono visibili nel Museo come pure i bassorilievi di Baccio Bandinelli per il coro. Un meraviglioso patrimonio di sculture è collocato finalmente in un Museo degno di tanta grandezza e di Firenze. E' stato progettato da Mons. Timothy Verdon che inquadra i tanti capolavori in un contesto nuovo e prestigioso che li rende pienamente fruibili. Così reinventato, sfiderei anche una neghittosa classe di scuola media ad annoiarsi visitandolo.

Appena entrati ci si para davanti una grandissima lastra di marmo candido e lucido con incisi alla rinfusa i nomi degli artisti che lavorarono alla cattedrale, un impressionante brainstorming...

Nella prima sala un video racconta la storia del Duomo ma già gli occhi corrono verso la facciata ricostruita a grandezza naturale. L'impianto riproduce quella originale disegnata da Arnolfo di Cambio che realizzava una sinossi dei fatti e personaggi della fede importanti per i Fiorentini: le storie di Maria, i dottori della chiesa, gli evangelisti, i santi preferiti e gli angeli musicanti o protettivi, così il fedele poteva cogliere con un colpo d'occhio la bellezza della fede nella grazia e solidità della struttura e si sentiva fortificato.

Non vi sono i gargoyle delle facciate gotiche del nord e un sentimento di serenità pervade tutto. Tra gli angeli ve n'è perfino uno che sorride apertamente, felice, come divinamente inebriato, e crea una nota quasi rivoluzionaria che anticipa gli angioletti giocosi del '500 e del '600. Di fronte alla facciata sono esposti gli originali delle porte del Battistero con la possibilità di sedersi per guardare con calma.

Le due balconate che si affacciano sulla facciata sono percorse da una processione di statue candide e perfette esaltate dalla luce che circonfonde tutte le opere di malioso silenzio e mistero. Di fronte ad esse, le formelle trecentesche e quattrocentesche con le rappresentazioni di storie bibliche, arti e mestieri piene di grazia e superba maestria.

Ma davanti alla Pietà Bandini di Michelangelo tutti si fermano. Un pathos profondo effonde dalla pietra neanche disturbato dall'assenza di una gamba del Cristo né dalla figura della Maddalena scolpita tardivamente da Tiberio Calcagni, quasi una spettatrice del dramma. Il viso di Nicodemo è l'autoritratto del settantenne Michelangelo in silenziosa meditazione sulla morte. Un'opera concepita per la propria tomba, che egli cercò di distruggere a martellate per la sofferenza che gli provocava quel blocco di pietra durissima e irregolare e che lasciò incompiuta, estrema nella essenzialità dei tratti distillati nella pietà e nel dolore.

Altrettanto drammatica è la Maddalena Penitente di Donatello scarnificata dalla sofferenza e dal tempo, un'opera eseguita cento anni prima della Pietà. Poco distante, in una falsa finestra rotonda che è in realtà uno schermo scorrono le vetrate dipinte da Donatello, da Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Giustamente il Berenson scrive che solo gli artisti fiorentini avevano una personalità talmente ricca che nessuna arte ne esauriva l'espressione, riferendosi ai geni da Giotto a Michelangelo la cui grandezza in questo Museo si respira.

Benché io spesso guardi con una certa superficialità le opere di oreficeria pur bellissime dei Musei Diocesani, qui l'altare di San Giovanni, Patrono di Firenze, ha il prestigio di un'opera d'arte. Vi hanno lavorato i grandi orafi-scultori e architetti di Firenze per oltre due secoli e non basterebbero molte ore per osservare l'incredibile molteplicità dei capolavori che ne fanno parte.

|

| Croce del Tesoro di San Giovanni (da Wikipedia) |

La croce astile poi presenta un interrogativo suggestivo: ai due lati opposti del tempietto sottostante il Golgota su cui poggia la Croce (dentro le mura turrite d'una calligrafica Gerusalemme popolata di serpenti e teschi) siedono due San Giovanni in ricchi mantelli, su due faldistori, senza aureola, senza croce e con il viso volto di lato.

L'opera è di una estrema complessità e come tutte le croci del tempo presenta un fronte e un retro differenti: la statuetta del Cristo è solo sul lato anteriore. Anche le figure dei Dolenti sono rivolte in avanti, come pure gli angeli del segmento inferiore dell'opera. Perché invece c'è un secondo San Giovanni rivolto all'indietro?

La cronologia darebbe ragione al competente e appassionato custode che ci ha semplicemente risposto che era una Croce processionale e anche il retro aveva dunque un San Giovanni in trono perché tutto il popolo lo potesse vedere. Ma questo tipo di simmetria non vale per il resto dell'opera come per le altre croci astili del tempo. Gli autori, Antonio del Pollaiolo e Betto di Francesco Betti, vennero pagati (rispettivamente 2002 e 1030 fiorini) nel 1459, ma risulta che l'opera venne modificata successivamente dal Pollaiolo che vi lavorò nuovamente nel 1468 per trasformarla da reliquiario alla croce attuale. Si ritiene che in questa occasione vennero aggiunti il crocifisso (in sostituzione della teca di cristallo che conteneva la reliquia) e le figure laterali, e comunque l'opera venne radicalmente trasformata. Perché non supporre che la committente Arte di Calimala o dei Mercatanti non pensasse alla imminente signoria di Lorenzo e Giuliano, i figli di Piero dei Medici detto il Gottoso, notoriamente già ammalato tanto che morirà l'anno seguente, anticipandone la gloria?

I due San Giovanni appaiono ben diversi da quello del vicino e contemporaneo paliotto d'argento, scolpito secondo Vasari dallo stesso Pollaiolo: questi guarda avanti cioè ai fedeli, in piedi, vestito di vello di pecora, con una croce sottile in mano e l'aureola, tratti peculiari del Santo: tratti che sono tutti assenti dalle due figure maschili assise su faldistori.

Va aggiunto che la committente del paliotto, completato nel 1483, era la stessa Arte di Calimala. Non è strano che volesse il Santo così differente?

Michelangelo nelle tombe medicee a San Lorenzo raffigura Giuliano e Lorenzo de' Medici seduti alla stessa maniera dei due San Giovanni, con le gambe rilassate e divaricate e il capo girato da un lato... Non si può pensare che il Buonarroti citasse consapevolmente quella loro precedente raffigurazione?

Lascio la mia ipotesi ad indagini più accurate...

|

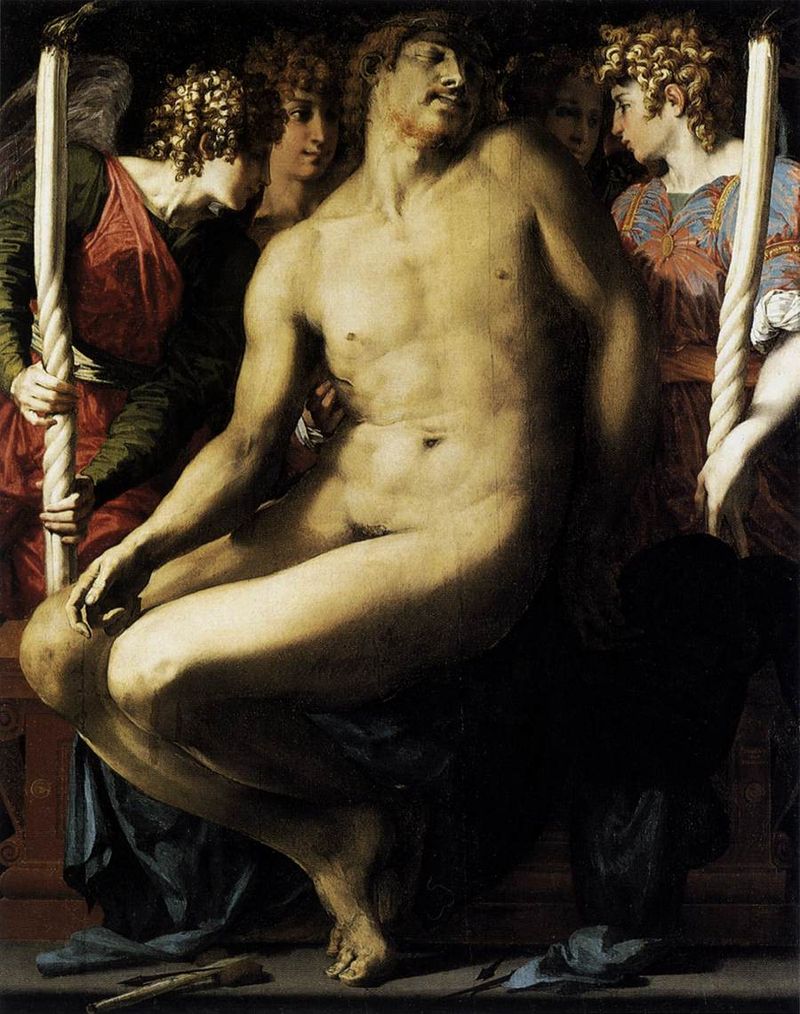

| (da Aspasia) |

|

| (da Thinglink) |

Il Grande Museo del Duomo è il risultato di un immenso e brillante sforzo per dare la degna cornice ad uno stupefacente numero di capolavori ed ha coinvolto nel lavoro di pulizia e restauro di ben 700 opere un gran numero di tecnici esperti per tre anni. E' uno scrigno grandioso di bellezza, cultura e civiltà, un'esperienza dalla quale si esce arricchiti e più fiduciosi nell'umanità, e raggiunge lo stesso scopo di crescita edificante per il quale quella facciata era stata concepita e creata nei secoli dal XIII al XV.

Collegamento:

The New Great Cathedral Museum of Florence

Splendor and mysteries between Gothic and early Renaissance

In reading the history of Florence Cathedral, one is struck: it seems that there was concentrated the Italian artistic creativity for two centuries. The visit to the cathedral tells it only partly because in the long arc of time that runs from its foundation many masterpieces have been "stored", in the strict sense of the term, in what became in 1891 the Museo dell'Opera del Duomo.

The story begins in 1296 with the establishment of the Opera di Santa Maria del Fiore with the blessing and the laying of the cornerstone. Creature of the Florentines, curated by the Arts and by the ecclesiastical institutions, entrusted the greatest architects of the time: first, Arnolfo di Cambio, Giotto, Andrea Pisano, and then forward until Filippo Brunelleschi crowned it with the extraordinary and revolutionary dome. Over time, the Medici Signoria acquired a growing interference in the Duomo management so much that in 1587 Francesco I was able to decide to demolish Arnolfo's façade to update the church to the fashion of the time. But the Gothic façade was replaced by a trompe-l'oeil that only in 1887 was eliminated in favor of an architectural façade that resumed and completed the original. The interior of the cathedral was also restructured at various times, fortunately without throwing away everything: for example the balconies carved by Donatello and Luca della Robbia are visible in the Museum as well as Baccio Bandinelli's bas-reliefs for the choir.

A wonderful heritage of sculptures is finally placed in a museum worthy of such greatness and of Florence. It was designed by Msgr. Timothy Verdon framing the many masterpieces in a new and prestigious environment which makes them fully accessible. Thus reinvented, I would challenge an indolent middle school class of being bored visiting it.

As soon as you enter, you find yourself in front of a great candid and shiny marble slab inscribed with the names of the great artists who worked at the cathedral, an impressive brainstorming...

In the first room, a video tells the history of the Cathedral but your eyes run towards the façade rebuilt life size. The plant reproduces the original one designed by Arnolfo di Cambio who allegedly made a synopsis of the facts and the faith characters relevant to the Florentines: the stories of Mary, the doctors of the church, evangelists, saints and musicians or protective angels, so the faithful could catch at a glance the beauty of faith in the grace and strength of the structure and felt fortified.

There are not the gargoyles of the Gothic façades of the North and a feeling of serenity pervades everything. Among the angels there is even one who smiles broadly, happy, as divinely intoxicated, and it creates a note almost revolutionary that anticipates the little angels frolicking in the XVI and XVII centuries. In front of the façade they are exposed the originals of the doors of the Battistero with the chance to sit and watch quietly.

The two balconies that overlook the façade are lined by a procession of white statues and perfectly sublimated by the light that circumfuses all the works of magic silence and mystery. In front of them , the fourteenth and fifteenth-century panels with depictions of biblical stories , arts and crafts filled with grace and superb craftsmanship.

But before the Pietà Bandini by Michelangelo everybody stops. A deep pathos infuses the stone not even disturbed by the absence of a leg in the figure of Christ or by the Magdalene carved belatedly by Tiberio Calcagni, almost a spectator of the drama. The Nicodemus' face is the self-portrait of ageing Michelangelo in silent meditation on death. A work he conceived for his own tomb and which he tried to destroy with a hammer for the suffering that resulted from the hard and irregular stone block and that he left unfinished, in the extreme synthesis of the traits distillated in piety and in pain.

Equally dramatic is the Penitent Magdalene by Donatello, lacerated by suffering and by the time, a work carried out one hundred years before the Pietà. Nearby, in a false round window that is actually a screen, scroll through the painted glasses by Donatello, Lorenzo Ghiberti, Paolo Uccello and Andrea del Castagno. Rightly Berenson writes that only the Florentine artists had such a rich personality that no art could express exhaustively, referring to the geniuses from Giotto to Michelangelo whose magnitude in this Museum is breathed.

Although I often look with a certain superficiality at the works of jewellery in many beautiful Diocesan Museums, here the altar of St. John, Patron Saint of Florence, has the prestige of an artwork. There have worked great goldsmiths, sculptors and architects of Florence for over two centuries and many hours would not be enough to see the incredible diversity of the masterpieces that belong to it.

The processional cross exposed in front of it presents a fascinating question: the two opposite sides of the temple below Golgotha on which the Cross stands ( in the turreted walls of a calligraphic Jerusalem populated by snakes and skulls ) sit two San Giovanni in rich cloaks, on two thrones (faldistori) without an aureole, without a cross, and with their faces turned sideway.

All the crosses of the time have a different front and rear: so the statue of Christ and the figures of the Mourners and the angels are facing forward. Why is there is a second St. John turned backwards?

History would give reason to the competent and passionate guardian who just replied that it was a processional cross and all the people had the possibility to see San Giovanni. But this kind of symmetry does not apply to the rest of the work as for other processional crosses of the time. The authors, Antonio Pollaiuolo and Betto di Francesco Betti, were paid (respectively 2002 and 1030 florins) in 1459 for the creation of a reliquary, but it was changed later by Pollaiolo who worked on it again in 1468 to transform it from a reliquary to the current cross. It is believed that on this occasion were added the crucifix (replacing the glass case containing the relic) and the side figures, and in any case the work was radically transformed. Why not assume that the Art Calimala or Mercatanti that paid for it did not think about the upcoming lordship of Lorenzo and Giuliano de' Medici, the sons of Piero il Gottoso, lord of Florence, (notoriously already ill so that he died the following year) anticipating their glory?

The two San Giovanni appear very different from that of the nearby contemporary silver altarpiece, carved, according to Vasari, by the same Pollaiolo: he looks ahead to the faithful, standing, dressed in sheepskin, with a thin cross in his hand and the aureole, the peculiar traits of the Saint: they are all absent from the two male figures sitting on faldistori of the cross. It should be added that the purchaser of the altarpiece, completed in 1483, was the same Art Calimala. Isn't it strange that it wanted a so different Saint?

Michelangelo in the Medici's tombs in San Lorenzo depicts Giuliano and Lorenzo de' Medici sitting in the same way as the two St. John, with their legs apart and relaxed and their heads turned sideways... Why can we not think that Buonarroti quoted consciously their previous portrayal ?

I leave my hypothesis to a more thorough investigation ...

The Great Cathedral Museum is the result of an immense and brilliant effort to give a fitting background to an amazing number of masterpieces and involved for three years a large number of experienced technicians in the cleaning and restoration of 700 works. It's a great treasure of beauty, culture and civilization, an experience from which you come out enriched and more confident in humanity, and achieves the same purpose of uplifting and growth for which the façade was designed and created in the extraordinary centuries from the thirteenth to the fifteenth.

Link: